2015年03月11日

奥州市消防団 災害は自助・共助・互助でしのぎ、公助で乗り切る!

3月11日、東日本大震災から4年。

向かいの銀行には喪章をつけた日の丸が掲げられ、14:46にはサイレンが響き渡りました。

地震や噴火、風水害など、災害はいつどこで起こっても不思議ではありません。

先日、地域防災のセミナーに消防団分団長として参加しました。

阪神淡路大震災では自衛隊で指揮を執り、

東日本大震災の時には岩手県防災危機管理監だった講師先生のお話。

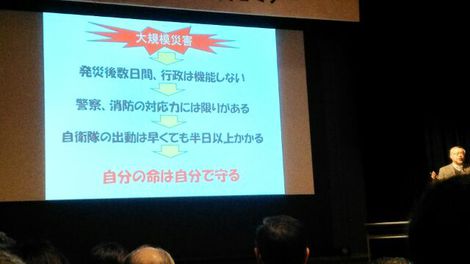

大災害発生の場合、現場の役所に出勤できたのは全職員の3分の1程度。

被災者が多ければ多いほど、発生から3日(生命の維持限界)ごろまでは行政、消防はほとんど機能できません。

例えば、阪神淡路大震災で救助された人の98%は、自力、家族、隣人、友人、通行人に救助されています。

行政に頼らず、まず自分の命は自分で守る。

岩手では昔から「津波てんでんこ」と言います。

家族等を迎えに行って共に亡くなる悲劇の多いこと。

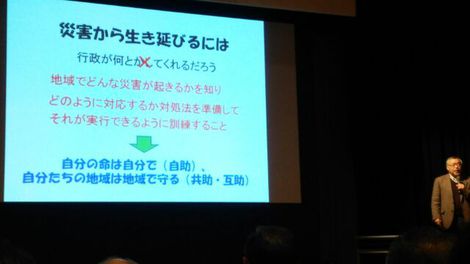

普段から自分の周りでどんな災害が起きるか想像して、家族で災害時の行動を1人1人ある程度決めておくこと。

家族の行動を信じ、勇気を持って1人1人が自己責任で避難する。

しかも、自然災害は時として人間の想定をはるかに超えます。

ハザードマップや何メートルの防潮堤は人間が自然災害を想定しただけに過ぎません。

1人1人がその場面場面で勇気を持って決断し、率先して避難することが周りの避難を誘発します。

釜石市鵜住居の中学生たちの勇気ある避難行動が、地区の小学生、園児、多くの子どもたちの命を救いました。

大災害では、まずは行政に頼らず、自分、家族、地域コミュニティーでの自助・共助・互助でしのぎ、

その後の公助で乗り切ることが大切と感じました。

岩手で地域の口コミ・イベント・観光・地元情報なら いーわブログ!

★ランキング参加しています

▼ぽちっとクリックお願いします♪

にほんブログ村

岩手県 ブログランキングへ